-

中文

English 한국어 버전

-

文博小课堂 | “南海Ⅰ号”整体打捞记(2)如何发掘“南海Ⅰ号”?

2023-02-09 阅览次数:4716 收藏

话接上回,我们大致了解了为何要抢救性发掘“南海Ⅰ号”这条古沉船。既然要发掘这条沉船,接下来面临的就是如何发掘这条古沉船的问题了。

在世界范围内,水下考古的通常做法就是开展原址水下调查和水下发掘工作。

1960年,有“水下考古学之父”之称的美国著名考古学家乔治·巴斯(George Fletcher Bass)在土耳其格里多亚角海域,对公元前1200年青铜时代晚期沉船遗址进行了水下考古调查和发掘。这正式拉开了人类利用水下考古技术进行水下考古的序幕,奠定了现代水下考古学的技术基础。

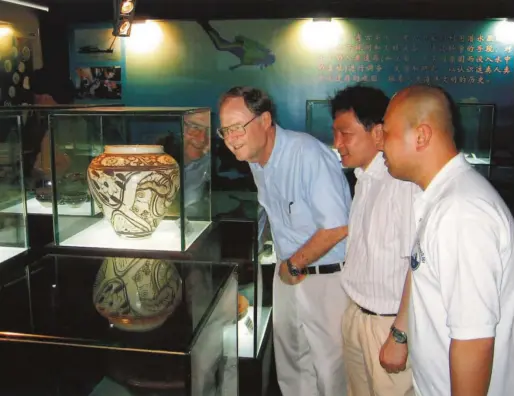

2004年,巴斯在广东阳江探海楼

2004年,崔勇与巴斯夫妇的合影

对于沉船遗址,乔治·巴斯坚持“在水下考古要和在陆地上用同样的发掘和记录标准”。

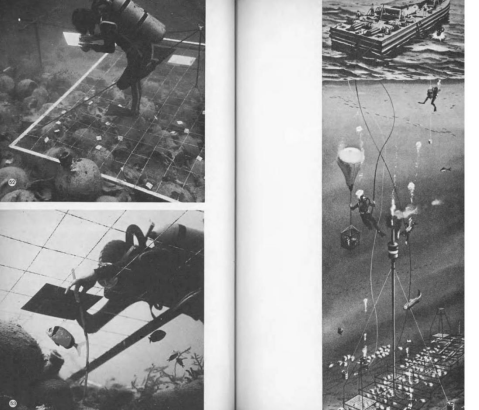

因此在这次水下考古中,乔治巴斯和其他水下考古工作者利用轻潜技术对沉船进行了水下拍照。因为他们在水下没法用纸来记录文物的大小和位置,所以用的是磨砂塑料片和可以在水下写字的石墨铅笔。在提取沉船上的遗物时,利用重型汽车千斤顶把船上文物抬起来,然后进行发掘。

1961-1964、1967-1969年,乔治·巴斯在土耳其亚细亚达海岛附近又发掘了一艘公元7世纪拜占庭时期沉船遗址。

亚细亚达沉船发掘中,考古队发明或改进了许多新的技术和设备,如 气袋装置、手扇发掘法、立体摄影、水下电话间等,至今部分仍在水下考古实践中使用。

“他在船上建造了两座水下塔来进行拍照。考古学家们就像在陆地上挖掘一样,在遗址上建立了一个网格;潜水员在网格上方作业,在记录了每件文物的位置后才将文物带出了水面。他们用大吸管把海底的淤泥和贝壳吸走,以便检查文物。亚细亚达沉船的发掘,规范出了研究所有沉船的基本方法。”

此后,在世界范围内不同海域开展了大批实践水下考古活动,取得了斐然成绩。如

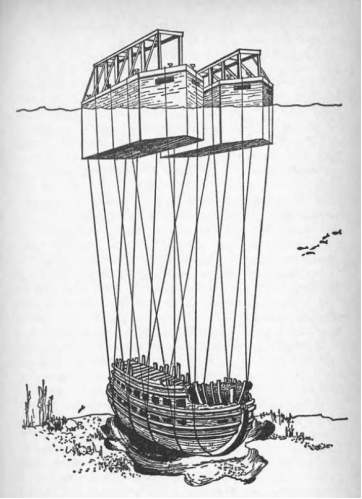

1961年,瑞典将于1628年8月10日斯德哥尔摩港内沉没的瓦萨号战舰打捞出水。

瑞典“瓦萨”号打捞示意图

1967-1969年,卡特耶夫在塞浦路斯北部的凯里尼亚发掘了一艘年代为公元前4世纪的希腊民间沉船。

凯里尼亚沉船

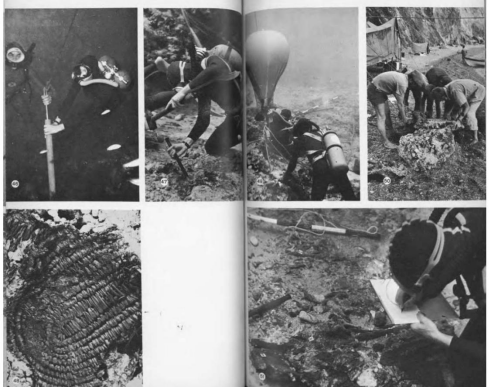

1976-1982年,在韩国新安海域发掘了一艘中国元代商贸沉船。

新安沉船残骸图

1982年,建造于1545年英王亨利八世时期的战舰“玛丽·罗斯”号被打捞出水,被陈列在英格兰朴次茅斯港“历史造船厂”。

“玛丽·罗斯”号战舰

1984年到1994年,水下考古学家在土耳其南部乌鲁布伦地区水下发掘了一艘年代为1305年的商贸沉船。

乌鲁布伦沉船水下考古工作简图

从20世纪80年代起,中国在渤海、黄海、东海、南海先后进行了多项水下沉船遗址的调查、发掘。如

1989年11月,中日合作广东南海I号宋元沉船调查;

1990年6月,海南省文昌县宝陵港清代初期沉船调查;

1990年春和1995年春,两次中澳合作福建连江定海宋元、明清沉船遗址群的调查和发掘,以白礁一号、二号沉船为代表。

定海湾白礁沉船遗址图

1991年至1997年,辽宁绥中三道岗元代沉船调查与发掘;

绥中三道岗元代沉船出土文物

1996年春,西沙群岛文物普查;

1998年春,浙江宁波象山西泽宋元沉船遗址调查;

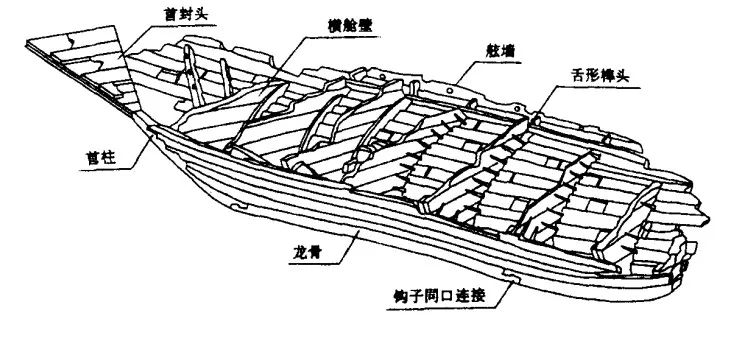

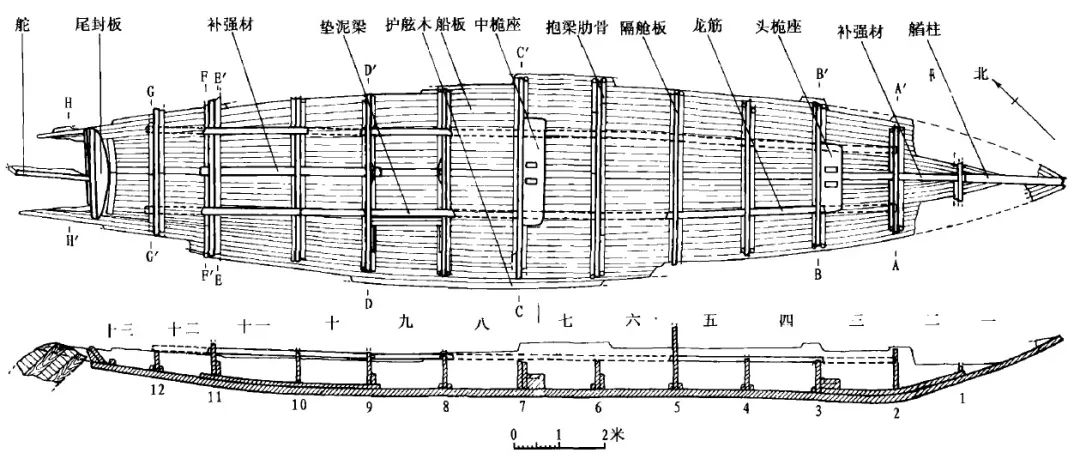

象山明代海船平剖面图

1998年至1999年,西沙群岛水下文物抢救发掘,以华光礁I号沉船为代表。

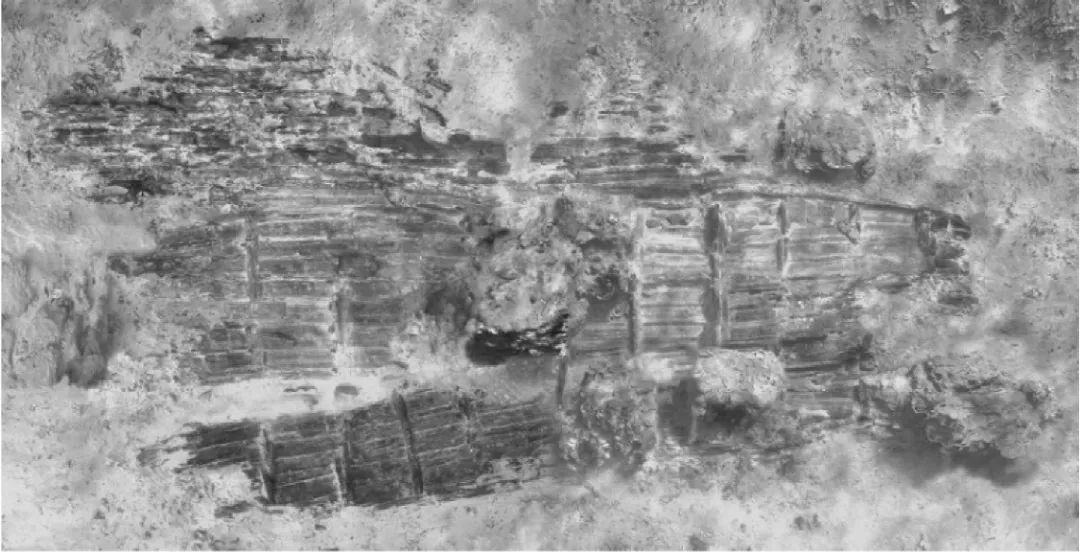

华光礁I号沉船遗址图

三道岗沉船遗址的发掘,是我国水下考古队伍第一次进行较大规模的调查发掘工作,标志着中国水下考古进入了独立开展工作的新阶段。

具体到“南海Ⅰ号”沉船如何发掘这个问题,相关从业者提出了不同的思路,大体上可分为两类:

一类是原址水下考古发掘法

一类是整体打捞发掘法

原址水下考古发掘法:

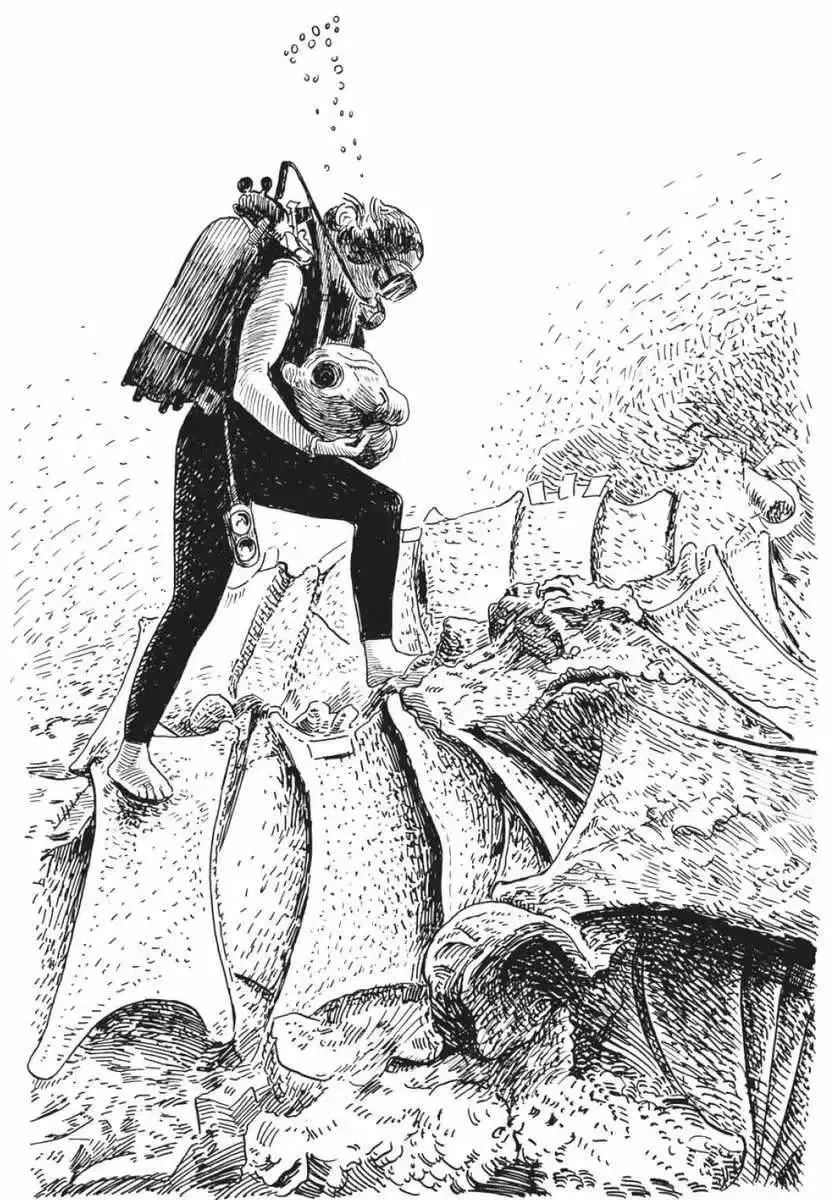

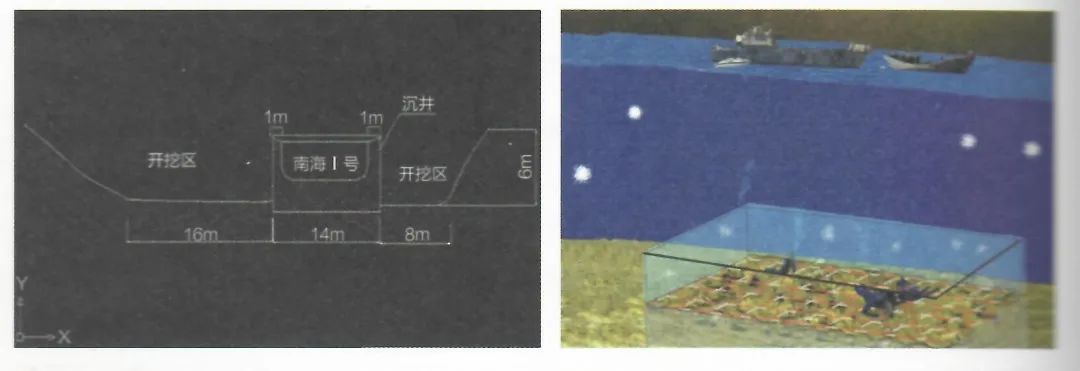

原址水下考古发掘工作场景示意图、想象图

首先,设计、建造水下沉井,将沉船水环境与周围浑浊水下环境隔离,进行水质置换;

然后,通过大型水面工作平台对沉船遗址进行长期保护性发掘,发掘方法类似于传统的陆地考古,自上而下进行发掘;

最后,发掘完船载文物后,将沉船船体整体搬迁至制定环境进行保护。

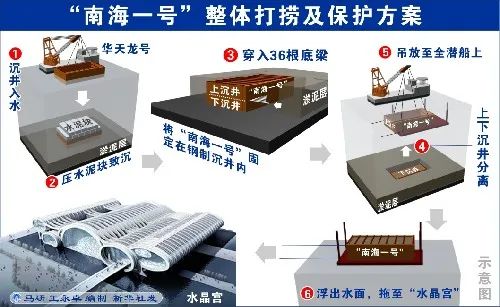

整体打捞发掘法:

“南海Ⅰ号”整体打捞示意图

首先,设计、建造保护沉井和底托板,预制水泥锚块,设计、建造全潜驳船、大型起重船;

然后,在安放沉箱前,清理“南海Ⅰ号”外围遗物;

接着,开展沉箱的水下施工工程,安放并静压沉井,安装底梁,将无底的沉井变成有底的沉箱;

最后,利用起重船起吊拖航沉箱,开挖航道,安放于水晶宫。

可以说,原址水下考古发掘法是在世界范围内水下考古的通用方式,技术装备成熟,也是中国水下考古的常规做法。

但是,作为水下考古的常规做法,“南海Ⅰ号”原址水下考古发掘法面临诸多风险挑战和困难。最终为何选用难度更大的整体打捞法呢,请关注下期文博小课堂。

参考资料:

李岩:《解读南海Ⅰ号打捞篇》,北京:科学出版社,2019年

[美]埃里克·H.克莱因,林华 译:《考古的故事》,北京:中信出版集团,2018年

[英]布莱恩·费根,刘海翔、甘露 译:《耶鲁古文明发现史》,北京:人民日报出版社,2020年

(图片均来自网络,如有侵权,请联系删除。)