-

中文

English 한국어 버전

-

文博小课堂 |“南海Ⅰ号”整体打捞记(3)为何采用整体打捞这种高风险性的打捞方案呢?

2023-07-13 阅览次数:4116 收藏

上期说到,针对如何发掘“南海Ⅰ号”,当时提出了两种发掘方案:一种是原址水下发掘法,一种是整体打捞法。可最终确定下来的发掘方案的是相对难度更大的整体打捞法。这其中的缘由值得展开来说说。

从工作周期、危险指数、经费使用、保护效果、信息保存、社会效益等多方面来看,整体打捞相比于原址水下发掘来说有更多优势。

01 工作周期

一是工作周期短。原址水下发掘所需工期明显要多得多。在外海自然水域开展水下考古工作,受到大雨、暴雨、台风、急剧降温等恶劣天气以及洋流、暗流、海浪、内波、潮汐等复杂海况的直接影响,而且水下考古作业难以单人单次长时间维持,需要多人多次协作完成,难以保证连续、有效的工作时间,从而造成工期跨度大。由于船体埋藏于海底1-1.5米厚的泥沙之下,且沉船所在海域能见度低、回淤速度很快,工期一旦延长,每次发掘面的抽泥清淤任务重复且繁重。而整体打捞所需时间就明显少些,因为将沉船及其船载文物连泥带沙一起整体打捞起来,在水下考古工作的时间就大大减少了,可以在陆上长期、连续、精细地开展室内发掘工作,基本不用考虑恶劣天气和复杂海况等自然条件的限制。当然只有像台风天的重大影响才是室内发掘需要考虑的安全影响因素,但是这种极端天气并不常见。所以,在水下作业工期长短方面,还是整体打捞优势突出。

“南海Ⅰ号”沉船所在海域能见度低,船体与船载瓷器视野受限

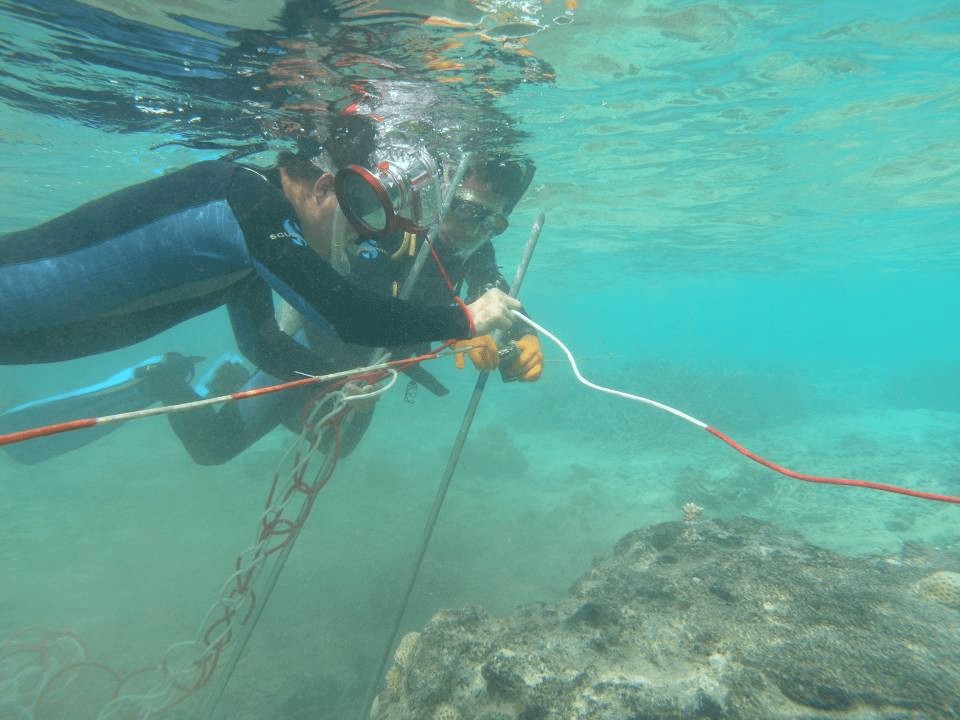

西沙群岛下水考古水下能见度高,船载瓷器清晰可见,水下考古人员视野开阔

02 危险指数

二是危险指数低。“南海Ⅰ号”沉没点靠近海岸,海水能见度低,伸手几乎不见五指。在原址开展水下考古工作时,随着工期拉长,水下考古人员的人身安全就面临更多风险,人员安全危险指数高涨,同时,沉船船体及其船载文物因其材质不同、具体保存状况不明,尤其脆弱文物的水下提取发掘保护难度大,难以做到文物发掘保护工作的万无一失。相比而言,整体打捞时,文物、人员、工程安全保障基本可控。整体打捞过程中,沉箱安放下压、水下挖泥抽沙作业,并不会直接接触到船体及其船载文物,保证了文物的安全。正是整体打捞所要花费的工期更短,水下工作人员的人身安全危险指数就降低了不少。加之,成熟的海洋工程技术和先进的海洋工程装备,不仅保证了整个整体打捞水下工程的施工安全,而且为水下施工人员的人身安全提供了保障。

考古队员在水下考古探摸

考古队员在水下考古作业

水下考古队员正在抽沙

03 经费使用

三是经费使用少。李岩研究员在《解读南海Ⅰ号 打捞篇》中指出,“根据测算,整体打捞后再发掘的方法可节约大量资金”。鉴于船体及其船载文物的巨大体量,早前预估船载文物六至八万件,至发掘基本完成时船载文物更多达十八万余件(套),文物数量增加了两倍,相应地水下考古布方、摄影、测绘、提取、登记等发掘工作量也增加了两倍。照此推算,原址水下考古发掘工作量也会相应地增加两倍,其所花费的资金也会成倍增加。

水下考古队员入水

水下考古布设探方

水下考古摄影

水下考古测绘

“靖远”舰遗址水下考古提取吊运弹药箱

04 保护效果

四是保护效果好。作为一处沉船遗址,“南海Ⅰ号”成为水下文化遗产的典型代表。按照联合国教科文组织《保护水下文化遗产公约》定义, “水下文化遗产系指作为至少100年来,周期性地或连续地,部分或全部位于水下的具有文化、历史或考古价值的所有人类生存的遗迹,比如:(ii) 船只、飞行器、其它运输工具或上述三类的任何部分,所载货物或其它物品,及其有考古价值的环境和自然环境”。为了保护“南海Ⅰ号”沉船及其所载文物,以及沉船周围有考古价值的环境和自然环境,其保护首选应该是就地保护,但是正如第一期整体打捞记所说的那样,沉船面临着严峻的保护形势,原址保护已不可行,必须开展抢救性发掘。原址水下考古发掘时,整个考古过程不受完全把控,船体完整性得不到保障,沉船及其所载文物埋藏环境等背景信息得不到有效掌握,发掘资料的完整性、系统性、科学性得不到保证。而整体打捞采用一次性、整体性、系统性、一体化的工程技术,既有利于船体整体性保护发掘,又有助于船载文物开展有针对性的保护,更有益于保存采集记录沉船周围有考古价值的环境和自然环境,确保这项水下文化遗产的真实性与完整性得以延续。此外,按照《保护水下文化遗产公约》目标总则要求,“打捞出来的水下文化遗产必须妥善存放和保管,以便长期保存”。“南海Ⅰ号”整体打捞后计划将其放置于博物馆内,并开辟专门的“水晶宫”区域,有助于开展船体的全面保护发掘和长期保护展示利用。

已身处“水晶宫”的“南海Ⅰ号”

05 信息保存

五是信息保存全。原址水下考古发掘时,不可避免地受到环境等因素限制,只能方便提取能够保存下来的考古资料,无法兼顾到很多背后隐秘的考古信息,注定会遗漏一些细微的历史信息。而整体打捞后再发掘的方法,尽可能将船体周围的历史埋藏环境信息一并整体打包包裹起来,在室内开展精细化发掘清理,可以实践实验室考古和科技考古先进理论,进一步运用各种现代科学技术手段和设备,能够保留并提取足够细微、全面的考古信息,以便后期保护展示。

“南海Ⅰ号”实验室考古实践现场

06 社会效益

六是社会效益高。作为一项考古活动,“南海Ⅰ号”沉船发掘是一项专业化、复杂性的科研项目。但是随着公众考古的普及发展,公众对文博考古表现出持续高涨的热情。原址水下考古发掘时,很难在沉船水域开展公众考古活动,无法发挥沉船遗址的文化遗产保护宣传教育。而整体打捞后的沉船考古发掘保护社会效益更高,有助于开展公众考古活动,向公众展示动态考古发掘过程以及文物保护流程,让公众近距离感受考古现场魅力,提升公众对文化遗产的思想认知与保护意识,起到宣传普及保护文化遗产的作用。

“南海Ⅰ号”沉船的发掘现场对游客开放

总之,比于原址水下发掘来说,整体打捞的水下作业工作周期更短、人员与文物危险指数更低、经费使用更少、船体及其所载文物保护效果更好、考古信息保存更全、社会效益更高。至于“整体打捞”这么具有开创性的水下考古方法是如何产生的,请关注下期文博小课堂。

(图片均来自网络,如有侵权,请联系删除。)

参考资料:

李岩:《解读南海Ⅰ号 打捞篇》,北京:科学出版社,2019年