-

中文

English 한국어 버전

-

文博小课堂 | “南海Ⅰ号”整体打捞记(5)整体打捞又是如何从思路到方案再到落地实施的?

2023-11-28 阅览次数:5034 收藏

上期说到南海Ⅰ号整体打捞基本思路形成的历程,充满了跨专业跨部门跨行业跨级别团结协作的集体智慧。但是真正将整体打捞从思路转化为可操作的行动方案,并最终落地实施,还是经历了另一番考验与磨砺。本期带领大家重温这一段的时光。

2002年南海Ⅰ号整体打捞基本思路一经提出,还是在业内引起了不少的争议,面临无先例可循,技术风险不可把握的困境。

广东省文物考古研究所(现广东省文物考古研究院)针对大家的疑虑,秉着把专业的问题交给专业的机构单位、专业的技术人员开解决的原则,一方面,按照整体打捞的思路和风险要求,委托广州救捞局进行原则性打捞方案编制,另一方面委托华南理工大学交通学院筹划有关的模拟实验,力图将风险降至最小,并试图预先发现有关问题,以便对于某些风险做到可控可防。

此外,还委托广州正道科技有限公司,利用电脑技术,将整体打捞的水下工程过程编制成三维互动的软件,供领导决策参考和业务人员在制定方案、研究时参考。

同时,在广东省文化厅组织领导下,省里经过多地多次选址考察,最后确定阳江海陵岛十里银滩作为“一馆两中心”建设的候选地点。这里有多方面的考量:一是南海Ⅰ号沉没海域被临时划归阳江海事局管辖;二是中国历史博物馆(现中国国家博物馆)水下考古学研究中心的科研教学基地——探海楼设在海陵岛,会对开展相关水下考古工作有所助益;三是阳江海陵岛区位交通位置环境优越;四是阳江市委、市政府领导和有关方面对此高度重视并大力支持,眼光长远。

阳江海陵岛十里银滩

经过一番谋划筹备,2002年10月10日,广东省政府领导在阳江组织召开南海Ⅰ号文物保护工作座谈会,国家、省、市各级部门单位领导和专家齐聚一堂,共同商讨南海Ⅰ号文物文物保护工作,会上正式提出“整体开发,就地展示,原地保护”的十二字工作方针,确保南海Ⅰ号文物的完整性和唯一性;认真研究,科学制定南海Ⅰ号整体打捞工作方案;多方合作,推动“一馆两中心”建设,由阳江市无偿划出十里银滩12万平方米土地,规划建设广东海上丝绸之路博物馆。

至此,南海Ⅰ号发掘与保护工作有了明确的路径、方向和目标。广东省成立了南海Ⅰ号水下考古工作领导小组,统筹管理南海Ⅰ号。同时,国家文物局下达指示文件,考虑到整体打捞方案的风险,由国家博物馆(中国历史博物馆与中国革命博物馆合并,现为中国国家博物馆)水下考古研究中心制订原地打捞方案;广东省文物考古研究所会同广州市救捞局(现为广州打捞局)则共同组织制订整体打捞方案。

为了全面了解南海Ⅰ号沉船遗址埋藏状况及船体本身的保存现状,完善整体打捞方案,2003年5、6月,对南海Ⅰ号沉船进行了调查,基本获取了南海Ⅰ号沉船的长宽、型深和船板;沉船的沉态和朝向;沉船海域的淤泥样本;从沉船遗址点到保存点海域的包括水深、洋流流速流向和海底状况等水文资料在内的信息。

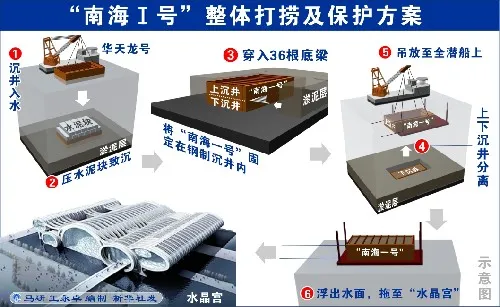

2003年10月,广州救捞局在不到一年的时间内,经过一系列理论计算分析,最终完成《“南海Ⅰ号”原地发掘的工程原则方案》、《“南海Ⅰ号”沉船整体打捞原则方案》两份方案的编制。同时,广州正道科技有限公司研发的《“南海Ⅰ号”沉船整体打捞原则方案》三维电脑动画软件上线,用于演示整体打捞的全过程。

“南海I号”整体打捞及保护方案

同年10月25日,在广州召开了南海Ⅰ号整体打捞方案和原地发掘方案的第一次论证会。此次会议原则上肯定了整体打捞方案,正式确立整体打捞作为南海Ⅰ号水下考古工作的首选,但出于对文物安全的考虑,会议要求方案编制单位在进一步开展相应的现场调查的基础上,对相关技术环节的风险,以及沉船外围的清理方案进行完善。

基于论证会会议精神,从2004年开始,水下考古人员又对南海Ⅰ号进行了多次水下考古调查工作:一是调查南海Ⅰ号沉船水域淤泥和地质状况,二是开展沉船埋藏水域水环境的采样与研究。2004年5月、9月,更有目的性地开展包括沉船形态、沉船保存状况和破坏程度、沉船海域海底地质情况、全潜驳船沉放点的选择等调查。

同时,相关单位还开展了模拟试验和备选方案的编制。华南理工大学在校区南湖、西湖两地进行了按比例缩小的沉井安装、下沉、静压、穿底梁和起吊等一系列试验,验证了沉井吊装方法可行。此外,还开展了水囊封堵底托梁间隙模拟试验,先后试验了空沉井模型的封堵、装泥状态下沉井模型的封堵情况,均验证了封堵效果可行。

在此基础上,广州打捞局完善了南海Ⅰ号整体打捞方案,出台了整体打捞安全应急预案,制订了不同于吊浮法的沉井起吊备选方案——抬浮法,还一改沉箱进馆方式,不再开挖航道,而是搭建临时码头,运用气囊轨道牵引入馆。2006年,南海Ⅰ号整体打捞方案获得国家文物局批准。

与此同时,外围清理方案被扩展成《“南海Ⅰ号”外围清理方案及后期发掘、保护预案》,完善了整体打捞实施前必要的外围发掘清理工作,增加和充实了整体打捞后发掘和保护工作。

与整体打捞方案相配套的场馆建设,也在稳步推进中。2003年11月,广东省政府领导主持召开会议,研究部署安放南海Ⅰ号的博物馆建设规划、立项工作。2004年3月,广东省发改委正式批准博物馆的立项,并将其纳入省文化大省建设的重点项目。2005年,经过招投标,博物馆完成建筑设计,其设计还获评广东省注册建筑师协会第三次优秀建筑创作奖。同年下半年,广东海上丝绸之路博物馆经过奠基仪式后,正式开工建设。

广东海上丝绸之路博物馆

与场馆建设同时,广东省水下考古技术力量的培养和沉船模拟环境的课题研究也在有序开展。2005年,广东省文物考古研究所成立水下考古研究中心,并举办了全国第一届省级水下考古培训班,壮实了广东省乃至全国的水下考古力量。在沉船模拟环境课题组的钻研下,揭秘了沉船千年不腐的关键性因素即是大量淤泥的厌氧隔离,这也为接下来的发掘保护提供了影响因素考量依据。

广东省第一届水下考古培训班教练和学员合影

至2007年3月,整体打捞沉井设计完成,并于4月开始了沉井的制作,期间还测试了沉井陆上穿底梁,5月4日完成沉井建造。同年4月,广东省文物考古研究所组建“南海Ⅰ号外围清理水下考古队”,开展寻找、收集船体外散落的文物,并清理船体上部的凝结物,同时校验制作的沉井尺寸,尤其是上沉井型深尺寸,也于5月4日完成外围散落文物的清理。

已建造完工的沉井

至此,整体打捞完成了从想法到思路再到方案的蜕变,有了充足的落地条件。整体打捞能够落地得益于国家强有力的支持,得益于社会经济技术的快速发展,得益于专业技术力量的发展壮大,更得益于各领域各行业各专业的综合协同创新努力。正是历经无数次的理论分析、数据计算、专家论证、方案论证、技术论证、实验模拟、现场验证和方案备选,南海Ⅰ号整体打捞才成为水下文化遗产保护领域举世瞩目的一大创举。而这一创举是如何开展的,中途遇到了哪些难关,又是如何攻克的呢,且听下期讲述。

(备注:文中照片除标注来源外,均采自网络,如有侵权,请联系删除)

参考资料:

李岩:《解读南海Ⅰ号 打捞篇》,北京:科学出版社,2019年